Neuroscienza ed emozioni: ci specchiamo in un “tu” artificiale? (intervista a Giacomo Rizzolatti)

Il neuroscienziato Rizzolatti – scopritore nel 1992 dei neuroni specchio e nel 2014 insignito del Brain Prize (considerato il “Nobel delle neuroscienze) – ha fatto a Pedagogika l’onore di condividere alcune riflessioni in tema di IA. Se i nostri neuroni specchio si attivano anche guardando o ascoltando, cosa succede quando si ha una conversazione artificiale con un chatbot? Ciò che accade dipende da un fattore cruciale: siamo consapevoli o no che stiamo parlando con una macchina?

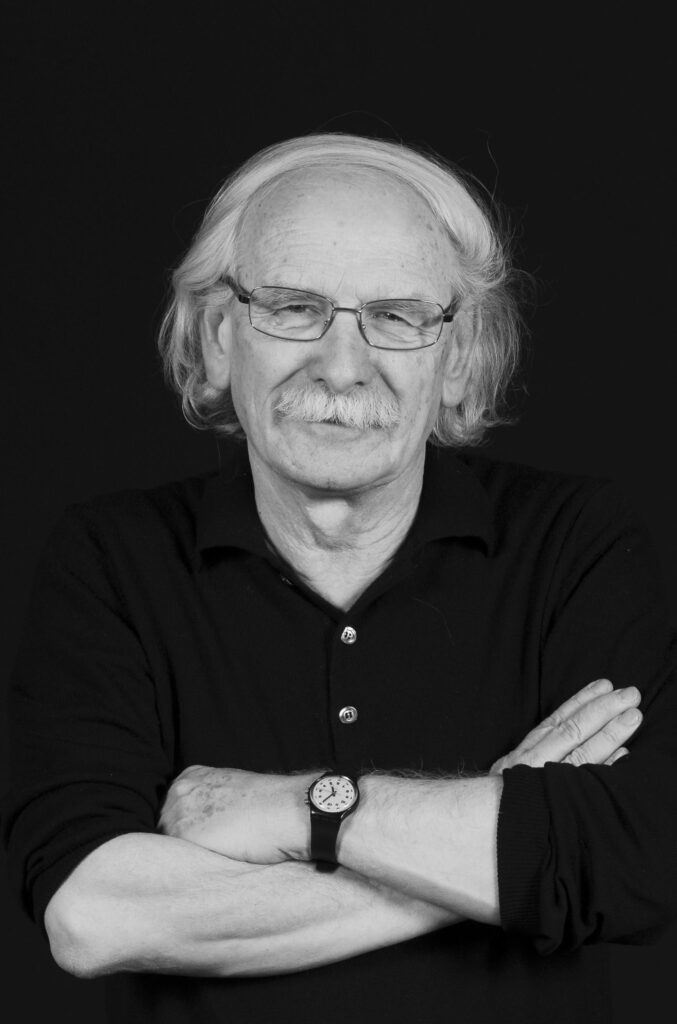

Giacomo Rizzolatti, nato a Kiev nel 1937, è il più celebre neuroscienziato italiano.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Padova si specializza in neurologia e ottiene l’incarico di ordinario di Fisiologia Umana all’università di Parma.

Rizzolatti sceglie poi il mondo della ricerca: diventa così coordinatore del gruppo di scienziati che nel 1992 giunge, grazie ad una sperimentazione sui macachi, ad una delle scoperte più affascinanti, premiate e rivoluzionarie delle neuroscienze contemporanee, quella dei neuroni specchio. L’esistenza di questi ultimi spiega le basi fisiologiche dell’empatia e ha cambiato il modo attraverso cui studiamo e comprendiamo l’imitazione, la sintonizzazione, l’apprendimento e il linguaggio.

Dopo essere diventato Direttore del Dipartimento di Neuroscienze a Parma nel 2002 e aver ricevuto innumerevoli riconoscimenti, Rizzolatti continua la carriera insegnando e divulgando le proprie conoscenze in Università (tra cui la McMaster University, l’Università di Pennsylvania e l’Università San Raffaele di Milano) e fuori. Grazie ad oltre 250 pubblicazioni scientifiche – nazionali e internazionali – e ad una vasta produzione divulgativa (tra cui So quel che fai, Nella mente degli altri e In te mi specchio), le implicazioni della scoperta del professor Rizzolatti nel mondo delle relazioni e dell’educazione si sono diffuse ovunque.

Nei suoi libri e nelle occasioni pubbliche diffonde l’importanza di comprendere la stretta relazione tra neuroni specchio ed empatia: come si spiega questa connessione tra neuroscienza e sentire?

Quello che abbiamo spiegato attraverso le neuroscienze riguarda ciò che accade nel nostro cervello quando proviamo un’emozione esperita da altri. L’osservazione che abbiamo fatto è che quando c’è empatia, significa che le stesse aree del cervello che sono attive quando sento un’emozione, si attivano anche quando vedo la stessa emozione in un’altra persona. Un tipo di neuroni speciali, cioè i famosi “neuroni specchio”, permettono non solo di comprendere lo scopo di un’azione mentre viene svolta, ma anche di comprendere nel vero senso della parola ciò che un altro individuo sta vivendo. L’empatia diventa quindi un meccanismo con cui entro nel cervello dell’altro attraverso l’attivazione dei miei neuroni corrispondenti con quelli del mio conversatore. E questo non accade solo per gli stimoli visivi, ma funziona anche con l’udito.

Si pensi ad una situazione in cui si assiste ad un grido di dolore: quel dolore risuona, da un punto di vista cerebrale, anche in me che lo ascolto. Le conseguenze della scoperta di questi meccanismi si diffondono in moltissimi campi anche al di fuori della neuroscienza, come psicologia, pedagogia e persino filosofia, ma quel che direi in parole semplici è che abbiamo scoperto i meccanismi che ci permettono di comprendere l’altro e di entrare nel suo stato mentale.

Se i nostri neuroni specchio si attivano anche guardando o ascoltando, cosa succede quando si ha una conversazione artificiale con un chatbot?

Ciò che accade dipende da un fattore cruciale: siamo consapevoli o no che stiamo parlando con una macchina?

Quando si parla con una macchina è il pensiero logico a prendere il sopravvento: so di interagire con qualcosa che non è umano e quindi i veri meccanismi empatici non possono attivarsi.

Diverso è se, in un contesto di inganno, sono portato a pensare che il mio interlocutore sia reale, quando invece non lo è. In questo caso le emozioni possono entrare in gioco e si può parlare di una specie di empatia in noi umani.

Ciò che tuttavia più caratterizza l’essere umano è quell’insieme di gestualità, di modificazioni di tono e di espressività che sono insiti nel nostro comunicare. La corporeità che ci distingue ci rende unici anche grazie al contatto fisico, in grado di dare vita ad una relazione che connette l’io al tu. In definitiva c’è una cosa che più di tutto ci rende profondamente diversi da un agente artificiale: la comunicazione non verbale, che è per lo più empatica. Se penso alla mia esperienza da insegnante, quando faccio lezione in aula “ex cathedra”, le lezioni sono molto più efficaci. Davanti ai miei studenti la comunicazione non verbale mi aiuta a tenerli agganciati, a intuire se qualcosa non è chiaro ed eventualmente a risolvere i loro dubbi. Da pc o tramite la televisione, invece, c’è uno schermo che ci divide, che si fa portatore di una distanza imprescindibile e difficile da accorciare, anche se si vede parte dell’altra persona tramite il video. Comunicare non significa, infatti, soltanto esprimere un concetto, ma trasferire un significato da un individuo all’altro, processo che include una serie infinita di sfaccettature e sfumature. I nostri gesti sono poi molto più frequenti e comunicativi delle parole, la scienza ce lo conferma.

Se la comunicazione verbale, che è logica ed essenziale nella sua forma, può essere facilmente veicolata anche da uno strumento non umano, la ricerca ci dimostra con molti esempi che siamo ancora molto lontani dall’arrivare veramente alle persone attraverso questi interlocutori artificiali.

Diversi studi che sperimentano l’utilizzo dei robot per l’assistenza agli anziani mostrano, infatti, come gli esseri umani non riescano ancora ad affidarsi completamente ad una macchina. Stiamo tutt’ora lavorando, insieme al mio collaboratore Di Cesare e l’Istituto di Tecnologia di Genova[1], per cercare di insegnare ai robot ad essere gentili. Tuttavia, abbiamo osservato che, di fronte a certi movimenti troppo meccanici, la prima reazione degli anziani è spesso la paura, più che la curiosità o l’avvicinamento.

Sono convinto che la relazione tra due persone riservi oggi, ancora, una ricchezza inestimabile di scambi preziosi che non è facilmente replicabile.

Parlando di educazione…secondo lei ci sono rischi nell’interazione dei bambini con l’AI?

Credo che un rischio profondo stia proprio nello sviluppo delle competenze emotive e quindi nell’apprendimento dell’empatia. La scienza ci insegna che questa facoltà viene prima di tutto imparata, se la si vede riflessa in un altro: nel caso in cui questo altro non fosse disponibile emotivamente, come è possibile impararla e svilupparla autonomamente? A questo proposito mi viene alla memoria un celebre esempio dei bambini orfani in Romania che, abbandonati in alcuni istituti, sono stati cresciuti dalle infermiere che lavoravano lì. Queste figure si occupavano di soddisfare i loro bisogni di nutrizione e di pulizia, ma non mostravano nessun segno di risonanza empatica nei confronti dei bambini. Il risultato è che a molti di questi orfani è stata diagnosticata una forma di autismo: non hanno trovato individui disposti a sintonizzarsi veramente con loro e a mettere cioè in atto quella che chiamiamo “interrelazione empatica”.

Soprattutto nei primi mesi di vita, infatti, il rapporto con i genitori è un fattore fondamentale per la crescita cerebrale ed emotiva, così come lo è quello con lo zio, il nonno, la nonna e tutta la costellazione di adulti di riferimento. Talvolta, però, mi sembra che sia un aspetto trascurato nella nostra contemporaneità…

Un rapporto è infatti fatto di smorfie, risate, carezze, sguardi premurosi e occhiate di intesa.

Senza tutto ciò la relazione si sfuma, perde di consistenza e, in extremis, si perde.

Penso alla scena comune di una mamma o un papà che spingono la carrozzina con lo sguardo rivolto allo smartphone, mentre il bambino cerca quello del genitore. Oppure a situazioni pubbliche in cui, presi da altre attività, si tende a zittire i bambini per ottenere silenzio. Se questo comportamento di rigetto diventa continuativo e reiterato, non può che lasciare ferite profonde nel bambino, con cicatrici che si porterà dietro in tutte le sue relazioni.

Un chatbot è il prodotto delle nostre stesse azioni, pensieri e conoscenze. Se ci relazioniamo solo con qualcosa che ci riflette, cosa resta della creatività e dell’unicità umana?

In un’epoca in cui tante delle relazioni sono appunto artificiali, il patrimonio unico dell’uomo è proprio quello della sua ricchezza emozionale. Come diceva Damasio[2], l’essere umano è una macchina emotiva caratterizzata da un repertorio vasto e complesso: proviamo anche più emozioni contemporaneamente e queste stesse emozioni si condizionano e influenzano tra loro.

In questo contesto, la creatività rimane una facoltà da custodire nel bagaglio delle competenze autenticamente umane, perché permette di trasformare un oggetto esistente attraverso molteplici tipi di intelligenza, anche diversi da quella logico-matematica che è solitamente attribuibile alle macchine. La cosiddetta “intelligenza fluida”, ad esempio, permette di prendere in considerazione diversi usi di un singolo oggetto in modo straordinariamente flessibile, originale e quindi creativo: un libro così può essere utilizzato per essere letto o per fabbricarci un areoplanino di carta. La nostra unicità sta quindi anche nel modo in cui intrecciamo emozione e immaginazione. È un processo dinamico, aperto, mai identico a se stesso e che continua ad essere vivo.

[1] Italian Institute of Technology

[2] Damasio è un importante neuroscienziato e psicologo e saggista. Celebre per i suoi studi sulle emozioni, è autore della famosa teoria del marcatore somatico, secondo cui le emozioni guidano il nostro giudizio in modo inconscio attraverso i marcatori, ovvero sensazioni fisiche associate ad esperienze passate.